八女市教育の日

「八女市教育の日」について

八女市では市制50周年を機として、平成16年に「八女市教育の日」を条例で定めています。これは、八女市民の教育に対する関心と理解を深め、本市教育の充実と発展を図るとともに、ふるさとに誇りを持つ子どもたちをはぐくむことを目的としたものです。

令和6年度事業

令和6年11月2日(土曜日)開催

場所:おりなす八女 ハーモニーホール

・文化発表会

・講演会

令和6年度八女市教育の日プログラム (PDFファイル: 275.2KB)

令和5年度事業

令和5年11月1日(水曜日)に事業開催

市立小学校・義務教育学校全校参加でオンライン形式により次のとおり開催しました。

・黒木小学校・忠見小学校の学習発表会

・各中学校等の学校紹介

・スーパースクール事業報告・紹介

令和5年度八女市教育の日プログラム (PDFファイル: 263.6KB)

令和4年度事業

令和4年11月2日(水曜日)に事業開催

市立学校全校参加でオンライン形式により次のとおり開催しました。

・三河小学校・八幡小学校の学習発表会

・各中学校等の学校紹介

令和4年度八女市教育の日プログラム (PDFファイル: 441.2KB)

令和3年度事業

令和3年11月に事業開催

新型コロナウイルス感染拡大により、集合での開催を中止し代替事業として、長峰小学校・筑南小学校の学習発表会の動画を鑑賞しました。また、参加対象者を5年生全員とし、各中学校の「学校紹介動画」を鑑賞しました。

令和2年度事業

令和2年11月に事業開催

新型コロナウイルス感染拡大により、集合での開催を中止し代替事業として、参加対象者を5年生全員とし、各中学校の「学校紹介動画」を鑑賞しました。

令和元年度事業

令和元年11月3日(日曜日)に事業開催

次の事業案内のとおり11月3日(日曜日)の午後1時から開催しました。

市立学校児童生徒の発表を計画し、特に「八女市教育の日条例」の趣旨にある「ふる里にほこりを持つ子どもたちを育む」ことを目的に採用した副読本「八女ふる里学」の内容から、小学生が自分の住む地域の事について学んだことを発表しました。

また、本年度は、東京大学大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 中須賀 真一 教授の講演会を行いました。

令和元年11月3日(日曜日)事業関係案内 (PDFファイル: 1.9MB)

令和元年11月3日(日曜日)当日のプログラム (PDFファイル: 249.0KB)

「八女ふる里学」学習発表 (八女市立上陽北汭学園5・6・7年生)

「わたしたちのふる里 上陽マイホームタウン」

上陽北汭学園の中等科(5,6,7年生)では、総合的な学習の時間に上陽の自然や歴史について調べました。また、上陽の現状について追究し、これからの未来像を思い描く学習をしてきました。当日は、5年生が上陽の自然について、6年生が上陽の歴史について、7年生が上陽の今と未来像について発表しました。そして、最後にわたくしたちのふる里「上陽」のひと、もの、ことを大切に思う気持ちを「上陽マイホームタウン」という歌に込めて、二部合唱を行いました。

「八女ふる里学」学習発表 (八女市立岡山小学校5年生)

「わたしたちのふる里 岡山」

岡山小学校では、総合的な学習の時間に、地域のことを詳しく調べる学習を取り入れています。当日は、「ふる里発見」という単元で学習した岡山校区にある様々な場所を紹介しました。ゲストティーチャーを招き、詳しく話を聞いてみると自分の家や畑がある場所に、飛行場跡や遺跡がありました。また、広大な茶畑もありました。今回の学習で新しく学んだ岡山校区の昔と今を伝えるとともに、感じた思いについて発表しました。

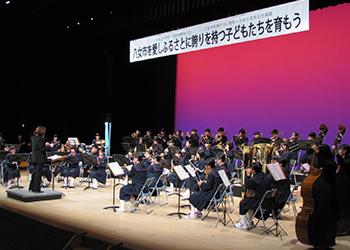

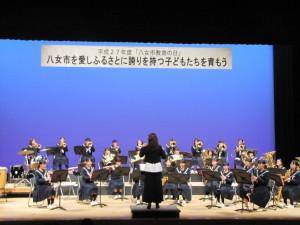

南中学校ブラスバンド部

中学生平和学習事業

中須賀真一氏の講演

平成30年度事業

平成30年11月4日(日曜日)に事業開催

今年度は、次の事業案内のとおり11月4日(日曜日)の午後1時から開催しました。

市立学校児童生徒の発表を計画し、特に「八女市教育の日条例」の趣旨にある「ふる里にほこりを持つ子どもたちを育む」ことを目的に採用した副読本「八女ふる里学」の内容から、小学生が自分の住む地域の事について学んだことを発表しました。

平成30年11月4日(日曜日)事業関係案内 (PDFファイル: 170.8KB)

平成30年11月4日(日曜日)当日のプログラム (PDFファイル: 1.4MB)

「八女ふる里学」学習発表 (八女市立星野小学校5・6年生)

「受け継ごう星野太鼓・守ろう棚田」 棚田の詩朗読・星野太鼓の演奏

星野村で昔から受け継がれてきた星野太鼓。星野小学校では、総合的な学習の時間に星野太鼓や棚田、星野茶について学習しています。当日は、5・6年生が棚田の詩と「星野太鼓」を発表しました。また、星野小学校は山村留学制度をおこなっております。そして、山村留学生が山留太鼓に取り組んでいます。星野太鼓の発表の後、山村留学生が取り組んでいる「山留太鼓」を一曲披露しました。地域の人・もの・ことを素材とした学習を通して、子どもたちに郷土の良さと、それを大切に伝えていこうとする気持ちを育てています。

「八女ふる里学」学習発表 (八女市立立花小学校3年・6年)

「わたしたちのふる里 立花のよさを伝えよう」

立花小学校では、総合的な学習の時間に、地域のひと・もの・ことを生かした学習を取り入れています。当日は、3年生が「地域発見PR大作戦」という単元で学習した立花町にある様々な場所を紹介しました。また、6年生は「立花町の明日をつくる~竹文化伝承~」という単元で学習する予定の竹灯りについて紹介しました。どちらの学年も、立花のよさについて発見したことを「わたしたちのふる里 立花のよさを伝えたい」という思いを込めて発表しました。

平成29年度事業

平成29年11月5日(日曜日)に事業開催

今年度は、次の事業案内のとおり11月5日(日曜日)の午後1時から開催しました。

市立学校児童生徒の発表を計画し、特に「八女市教育の日条例」の趣旨にある「ふる里にほこりを持つ子どもたちを育む」ことを目的に採用した副読本「八女ふる里学」の内容から、小学生が自分の住む地域の事について学んだことを発表しました。

平成29年11月5日(日曜日)事業開催案内 (PDFファイル: 168.8KB)

平成29年11月5日(日曜日)当日のプログラム (PDFファイル: 1.5MB)

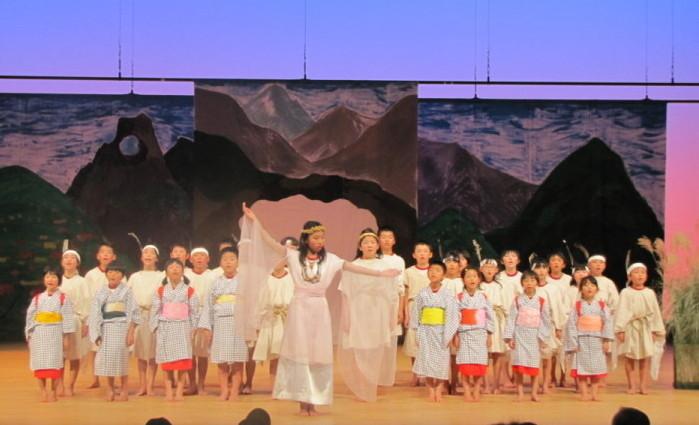

「八女ふる里学」学習発表(矢部小学校)

八女津媛伝説「白馬の媛」朗読劇

矢部小学校では、総合的な学習の時間にふるさとの歴史や文化を学びます。その取り組みの一つに、平成6年に始まり今年で24回目を迎える朗読劇「白馬の媛」があります。八女にすむ女神として日本書紀に記された八女津媛をモデルにして、矢部の子どもたちのために矢部村出身の劇作家栗原一登氏が作られた作品です。

劇に取り組みながら、山を愛し、山に生きる八女津媛の姿を学ぶことで郷土への誇りと愛着の心を大切に育てています。

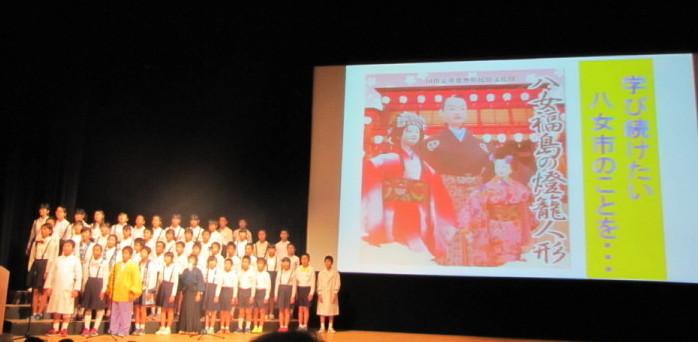

「八女ふる里学」学習発表(福島小学校)

八女福島の耀きを伝えよう ~燈籠人形PRプロジェクト~

福島小学校では、5年生の総合的な学習の時間に、燈籠人形について学習します。6年生が5年生の時に学習した燈籠人形の素晴らしさについて、合唱や楽器の演奏を行いながら発表しました。燈籠人形は、273年間も受け継がれ、国の指定重要無形民俗文化財に指定されています。6年生は、燈籠人形の学習を通して、福島に住んでいることを誇りに思い、もっと大切にしていきたいという思いを込めて発表しました。

平成28年度事業

「八女ふる里学」学習発表(川崎小学校)

「童男山ふすべ」は、以前は地域の子ども達が参加して行っていましたが1959年(昭和34年)から川崎小学校の行事として5・6年生が式典に参加し、6年生が「童男山物語」の紙芝居を行うようになりました。その後、童男山保存会の方々と一緒に行っております。川崎小学校では、この伝承活動を通して、先人の温かい心、さらには豊かな国際感覚に気づき、ふるさとを誇りに思う心を育てていくことを大切にしています。

八女市中学生平和学習事業は、八女市の平和事業の一環として、各市立中学校の2年生から1名の生徒代表を被爆地広島へ派遣し、平和記念式典への参加や平和記念資料館等を見学することを通して、戦争の悲惨さや命の尊さを学ばせるために実施されたものです。

2日間にわたった学習の様子をスライドで紹介し、広島で感じたことや考えさせられたことを2名の生徒が発表しました。

この事業は、平成24年5月3日に締結された八女市と巨済(コジェ)市との姉妹都市協定に基づき両市の交流事業の一環として実施しているもので、次世代を担う子供たちの国際感覚を養い、健やかな成長に寄与して両市の友好関係を促進することを目的としています。青少年の交流は5回目となりますが、今回初めて文化交流を行いました。

市内の中学生代表15名が、巨済市との交流の様子を発表しました。

「八女ふる里学」学習発表(上妻小学校)

上妻小学校では、4年生と5年生の総合的な学習の時間「けいしタイム」に、八女市の教育の礎を築いた「高山畏斎」先生について学習します。

当日は、6年生が、4年生や5年生の時に学習し,まとめた調査活動の報告と「高山畏斎」先生の劇を行いました。学習を通して感じたふるさと八女市への思いもこめて発表されました。

平成26年度事業

八女市携帯・スマホ利用に関する宣言 (PDFファイル: 127.9KB)

平成27年度事業

伝統芸能/矢部浮立の披露(矢部小・中学生)

落語家/三遊亭白鳥_師匠