八女の神秘スポットに出かけてみませんか

「黒木の大藤」前より北東に約9キロほどのぼった渓谷地に「霊巌寺」があります。

「深山、幽谷、数多くの奇岩が聳え立つ霊地である。700余年前より修験者の修行の場所となった座禅岩が中央にそびえ、東西に、女岩・仲人岩・仏法岩・剣岩・犬岩・猫岩などの奇岩が、松竹林・照葉樹林の間に座を占め、霊地の感を強くする。なかでも日本最大と言われる男岩(珍宝岩)は、高さ12メートル、勃然と起立し壮観であり、大自然の造化の絶妙さに驚嘆する。縁結びの神・安産の神として祈願される。」(「郷土の文化財 黒木町の概要」より)

天然記念物の男岩・女岩の下を通る遊歩道に、道しるべのお地蔵さんが奉られています。石碑には「愛の道」の文言が。奇岩を仰ぎながら、ゆっくりと散策されてみてはいかがでしょうか。

日本書紀に景行天皇が八女の県に巡幸の折、「東の山々は幾重にも重なってまことに美しい。あの山にだれか住んでいるか」と尋ねられた。そのとき、水沼の県主 猿大海が「山中に女神あり。その名を八女津媛といい、常に山中におる」と答えたことが記録され、これから“八女"の地名が起こったといわれています。

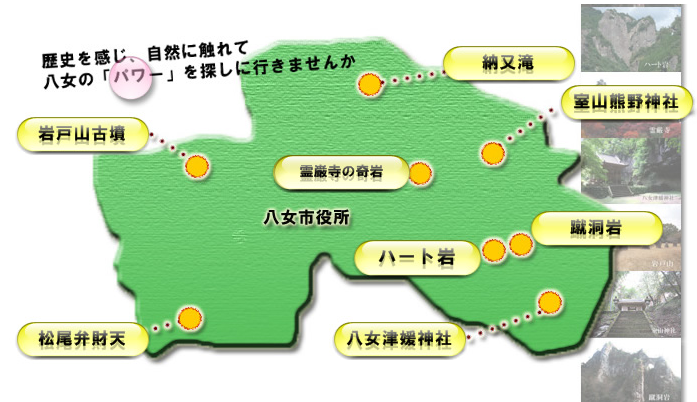

その女神を祀った「八女津媛神社」が八女市矢部村の神(かみ)ノ窟(いわや)地区にあり、すぐ側には推定樹齢600年の権現杉が見守っています。 創建は養老三年(719年)3月といわれ、昭和61年に再建されました。

納又滝は、数少ない男(お)滝で、18メートルの落差で流れる納又滝のそばに祭られた「滝の宮不動尊」は、縁結びの神様として有名です。

滝の周辺は樹齢数百年の原生林が生い茂り、神秘的な雰囲気が漂っています。

室山神社、無漏山十二権現ともいわれます。星野氏の始祖八郎胤実が嘉禄2年(1226年)熊野権現を勧請して神社を建立しました。文明9年(1477年)焼失していたものが再建されましたが、慶長12年(1607年)には再び焼失、元禄12年(1699年)再建されて現在にいたります。

山伏の修行場として聖地であったといわれており、333段の石段の先に奇岩・巨岩に囲まれ、推定樹齢500年以上の2本の御神木に見守られた本殿があります。

松尾弁財天には、「天授4年(1378年)辺春能登守義国に子どもがいなかったため、弁財天に祈願した時、お告げにより山中にご神像が現れて光を放たれました。それから女の子をもうけることができたので、光を放たれた所に弁財天を祭った。」(「立花の文化財」より)との言い伝えがあります。

また、4月5日の大祭や縁日(毎月5日)には、地元の女性グループ「奉賛会」による手作りのコンニャクやおこわなどが振る舞われ沢山の参拝客で賑わいます。

八女市の北西部にあり、6世紀に北部九州を支配していた筑紫国造磐井(つくしのくにのみやつこいわい)の墓といわれ、九州最大級の前方後円墳です。古墳は東西を主軸にして、後円部が東にあり、その北東部分に「別区」と呼ばれる広場状の区画があります。墓からは、大量の石人石馬が発掘され、筑紫君磐井の繁栄ぶりを示しています。

現在は岩戸山古墳を中心に、広場や復元住居が並び、散歩する老夫婦や遊ぶ親子連れに格好の公園として整備されています。

日向の神々がその美しさに惹かれてやってきたという伝説が残る約6キロの渓谷には、天馬の蹄があたって穴が開いた「蹴洞岩(けほぎいわ)」・大壁岩「正面岩」など、迫力の巨岩・奇岩群が連なり山水画のような景観を楽しめる日向神峡。

日向の神々がその美しさに惹かれてやって来たという伝説が残る日向神峡には、日本一大きなハート型の岩があります。「幸せの鐘」を鳴らせば、恋愛が成就するかも?