○八女市後期高齢者はり・きゅう施術料金の助成に関する条例施行規則

平成20年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市後期高齢者はり・きゅう施術料金の助成に関する条例(平成20年八女市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金額等)

第2条 市長は、条例第2条に規定する助成の対象者(以下「対象者」という。)が末梢神経疾患及び運動器疾患により、八女市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則(昭和54年八女市規則第13号)第3条に基づいて市長が指定したはり・きゅう施術担当者(以下「施術担当者」という。)から、はり・きゅうの施術を受けた場合において、1回につき1,000円を助成する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成しないものとする。

(1) 法令等の規定に基づいて当該施術に関する給付が行われたとき。

(2) 当該疾患が第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を受けることができるとき。

(3) 1回の施術料金が2,000円未満であるとき。

2 前項の助成は、対象者1人につき1日1回分とし、1か月に7回分を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定の適用を受ける対象者への助成は、1か月に20回分、1年度に84回分を超えることはできない。

(施術の範囲)

第3条 助成する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、はり及びきゅうの施術は併せて行うことができる。

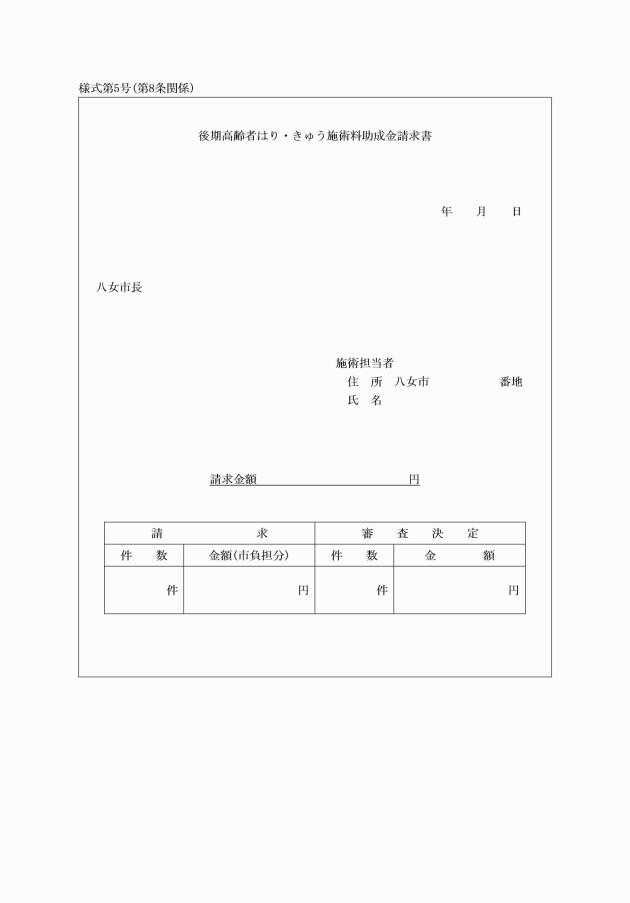

(助成金支給の方法)

第4条 対象者が、第2条の規定に基づく助成金の支給を受けようとするときは、施術担当者が当該対象者に代わって市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求に基づき、当該施術担当者に対して助成金を支払うものとする。

3 前項の規定による支払いがあったときは、当該対象者に対して助成金の支給があったものとみなす。

(施術の手続)

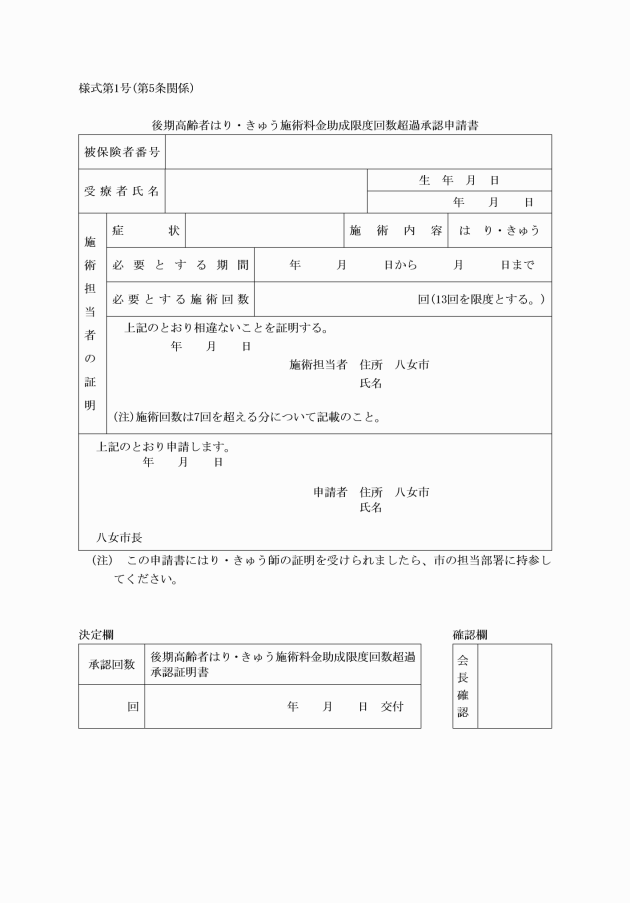

第5条 対象者が、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者から高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による電子資格確認、資格確認書等の提示その他の方法により後期高齢者医療の被保険者であることの確認を受けなければならない。

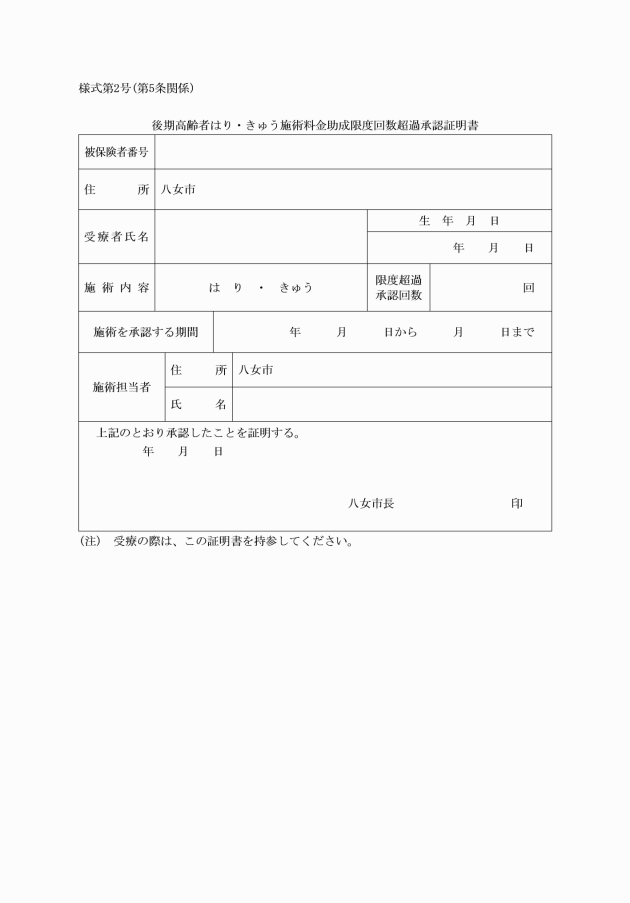

2 対象者が、第2条第2項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、当該対象者は、後期高齢者はり・きゅう施術料金助成限度回数超過承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認の決定を受けた場合は、後期高齢者はり・きゅう施術料金助成限度回数超過承認証明書(様式第2号。以下「承認証明書」という。)を施術担当者に提出しなければならない。

3 施術担当者は、対象者から施術を求められたときは、第1項の確認を行い、第2条第2項ただし書の規定の適用を受ける者については承認証明書により、施術料金助成を受ける資格があることを認めたのち施術を行うものとする。

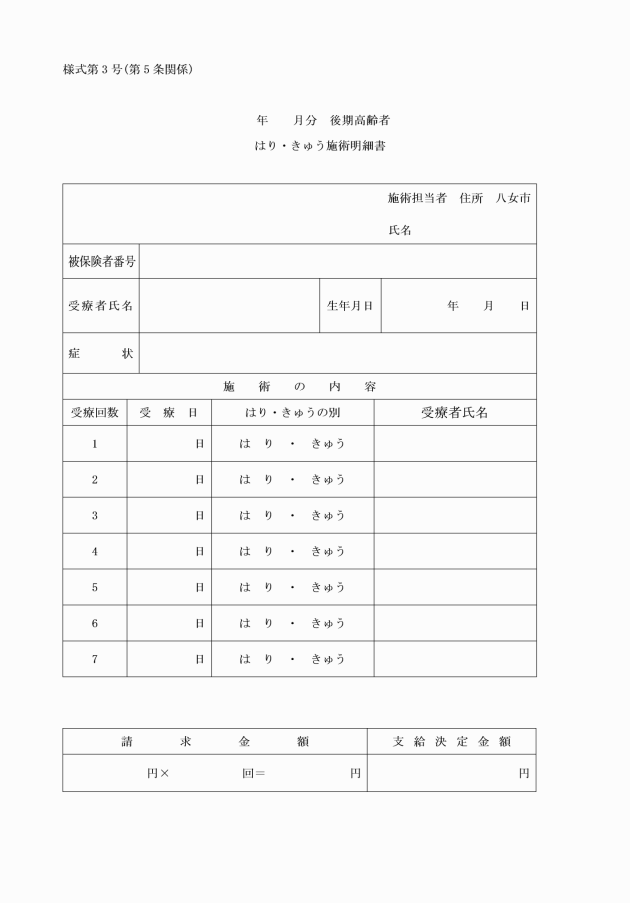

4 対象者は、はり又はきゅうの施術を受けたときは、後期高齢者はり・きゅう施術明細書(様式第3号。以下「明細書」という。)に、その都度、被保険者名を記載しなければならない。

(令4規則23・令6規則40・一部改正)

(一部負担金)

第6条 対象者が、はり又はきゅうの施術を受けたときは、その都度、施術料金から第2条第1項に規定する助成金額を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。

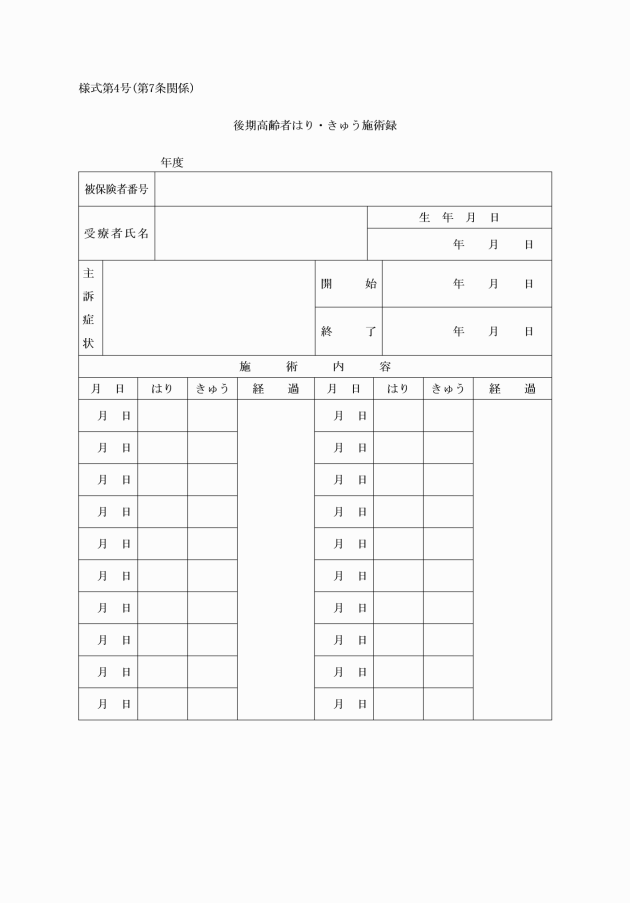

(施術録)

第7条 施術担当者は、対象者に施術を行ったときは、その内容を明らかにするため、後期高齢者はり・きゅう施術録(様式第4号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め又は報告書を提出させることができる。

3 施術録は、施術が完結した日から3年間保存しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、審査ののち、請求を受けた日の属する月の25日までに、はり・きゅう施術料助成金審査決定額を当該施術担当者に支払わなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、施術担当者と協議してこれを変更することができる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平21規則34・旧附則・一部改正)

(平21規則34・追加)

附則(平成21年9月30日規則第34号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

附則(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

附則(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

附則(令和4年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年11月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に発行されている医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。)の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「保険証」という。)の交付を受けている者の、八女市こども医療費の支給に関する条例施行規則、八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則、八女市後期高齢者はり・きゅう施術料金の助成に関する条例施行規則、八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則及び八女市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則の相当規定に基づく医療保険各法の被保険者、組合員又は加入者であることの確認については、当該保険証の有効期限が経過するまでの間は、当該保険証の提示をもって行うことができる。

(平22規則24・平30規則18・令2規則25・令4規則11・令6規則40・一部改正)

(令6規則40・一部改正)

(令4規則11・全改、令4規則23・令6規則40・一部改正)

(令6規則40・一部改正)

(令4規則11・一部改正)